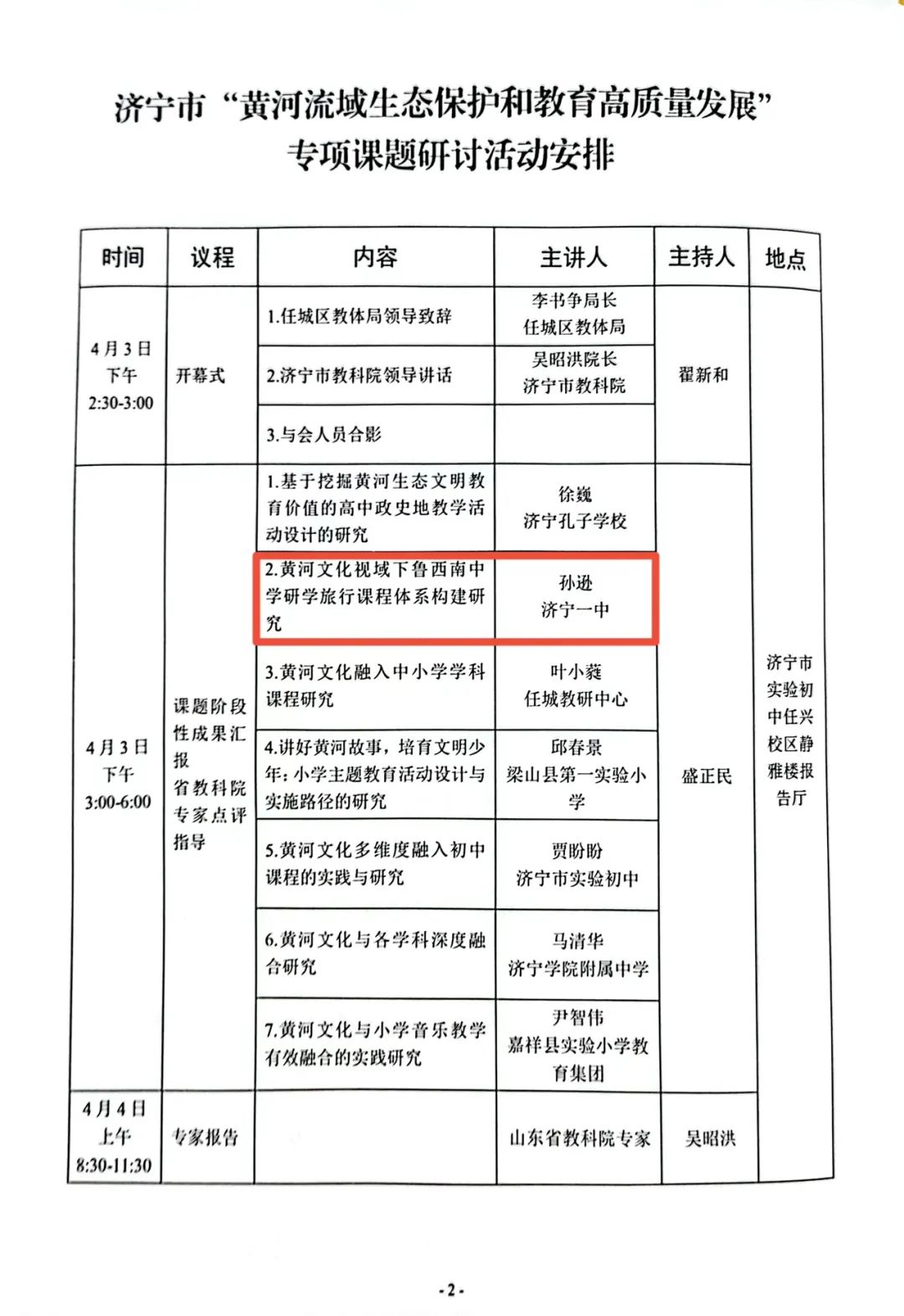

為貫徹落實習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上重要講話精神和視察山東重要指示要求,根據省市推進黃河流域生態保護和教育高質量發展有關要求,挖掘黃河文化蘊含的時代價值和教育意義,推進文化傳承和生態文明教育,賦能教育發展,開發出更多更好的研究成果,2023年4月3日下午,濟寧市教育科學研究院在濟寧實驗初中組織開展了濟寧市“黃河流域生態保護和教育高質量發展”專項課題研討會。省級“黃河流域生態保護和教育高質量發展”專項課題組全體成員、2021和2022年立項的省市級課題組成員、各學校及幼兒園教科研主任參與了此次研討活動。

|

我校教科研處副主任張巖率領“黃河文化視域下的魯西南研學旅行課程體系建構與實施”(簡稱“黃河”課題)課題組成員孫遜、李亞參會。

|

會上,任城教育局副局長劉輝梳理了近年來任城區教育科研工作成果,肯定了“黃河”各課題組扎實的研究工作。教科院院長吳昭洪贊揚了各級各類學校的科學研究熱情,統籌部署了下一步教育科研的工作,并對各課題組深挖黃河文化內涵、賦能教育高質量發展提出新要求。

|

我校“黃河”課題組李亞老師從四個方面進行了研究匯報:

第一,研發課程模型。區別于課程構建,課題組構建的“二階魔方”研學模型,即魔方核心是黃河文化,六面分別是課程目標、課程內容、研學基地、研學基地、課程實施、課程評價,六面相對獨立且相互影響。

|

第二,確定課程目標。課題組圍繞課程“培養什么樣的人”的出發點,基于《中國學生發展核心素養》,從文化基礎、自主發展、社會參與等方面,致力于培養“更有生活智慧、陽光心態和行動能力的人”。課題組還創新性地提出課程目標應該考慮社會影響,即向廣大群眾宣傳黃河文化,激發和增強群眾的文化自信和社會責任感。

|

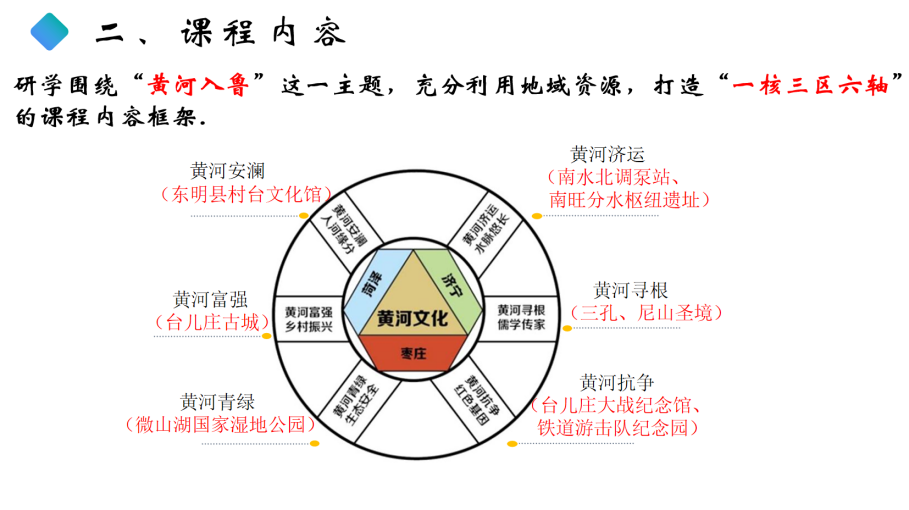

第三,選擇課程內容。課題組結合魯西南的黃河自然特色、人文特色和地域資源,打造“黃河安瀾、人河緣分—黃河富強、鄉村振興—黃河青綠、生態安全—黃河抗爭、紅色基因—黃河濟運、水脈悠長—黃河尋根、儒學傳家“6大主題的課程內容框架。

|

第四,實施課程過程。課題組分為路線設計、行前準備、研學過程和后勤保障。尤其以黃河文化系列研學主題《運河會說話》為例,介紹了研學問題與任務的開發思路。

第五,課程評價實施。課題組倡導以增值性評價為主,從評價量表、科普論文、紙筆測試和社會影響四個方面展開評價。

|

第六,以主題“黃河濟運 水脈悠長”為案例,展示研學旅行課程構建一般路徑與階段成果。

|

本次研討會還有六項“黃河”課題依次進行了匯報交流。分別從黃河生態文明、研學課程、學科融合、主題教育活動等角度挖掘黃河文化的時代價值,展示了嚴謹的課題研究思路與豐富的階段性成果。

|

匯報結束后,山東省教科院副院長李文軍充分肯定了生態文明的課題立意,指出以課題引領教學,通過做減法,讓學生愛學、老師愛教,有利于學生的創新精神與實踐能力的落實。李文軍還指出目前課題研究的普遍缺少對課程開發的評價,建議課題組要注意梳理研究成果,完善評價機制。

|

山東省教科院副院長薄存旭提倡用科學思維做教研,用教研思維做科研。指出課程的底色是課標,課程的任務應該直接與課標相銜接,以利于學生減負增質,促進學業水平提升。薄存旭希望“黃河課題組”結合黃河地域特征,從關注活化傳統文化、對話未來生活、對接核心素養、嵌入課改需要方面,將目前的課題成果做深做細,為黃河流域教育高質量發展貢獻科研的磅礴力量。

|

乘勢而上正當時,策馬揚鞭再奮蹄。本次培訓我校教師還通過線上方式觀看學習,在教學研究的引導下,我校教師們正不斷追隨新時代教育的步伐,將問題轉成課題,用課題啟迪教學,唱響科研興校的主旋律,為學校的高質量內涵發展集聚磅礴力量。

來源:教科研處

撰稿:孫遜

審核:張巖

審批:李成順

編輯:黨政辦公室